Fasten gewinnt immer mehr an Beliebtheit, vor allem im Kontext von Intervallfasten oder kalorienreduzierten Diäten zur Gewichtsreduktion und gesundheitlichen Optimierung. Doch während der Fokus oft auf die vielen gesundheitlichen Vorteile gelegt wird, bleiben unerwünschte Begleiterscheinungen wie Gallenblasenprobleme häufig unbemerkt. Gallensteine und ihre Komplikationen treten bei Fastenden häufiger auf als bei Nicht-Fastenden und werfen Fragen bezüglich der Ursachen, Risiken und Prävention auf. Fasten führt zu einer veränderten Gallensekretion und -konzentration in der Gallenblase, was die Steinbildung begünstigen kann. Besonders Menschen mit Vorerkrankungen, Übergewicht oder hormonellen Veränderungen sind betroffen, wobei auch genetische Faktoren und die Art des Fastens eine Rolle spielen. Die Kombination aus Ernährungsumstellung, reduzierter Nahrungsaufnahme und Stoffwechselveränderungen beeinflusst die Gallengesundheit auf komplexe Weise.

Die Frage, warum Fastende häufiger Gallenblasenprobleme entwickeln, ist daher ein spannendes medizinisches und ernährungswissenschaftliches Thema, das sowohl Ärzte großer Pharmaunternehmen wie Bayer, Novartis, Boehringer Ingelheim oder Fresenius als auch Patienten und Gesundheitsexperten interessiert. Dabei spielen neben der individuellen Lebensweise auch die Entwicklung moderner Diagnose- und Behandlungsmethoden von Firmen wie Dr. Wolff oder Heidelberg Pharma eine wichtige Rolle, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Wie das Fasten die Gallenblasenfunktion beeinflusst und Gallensteine fördert

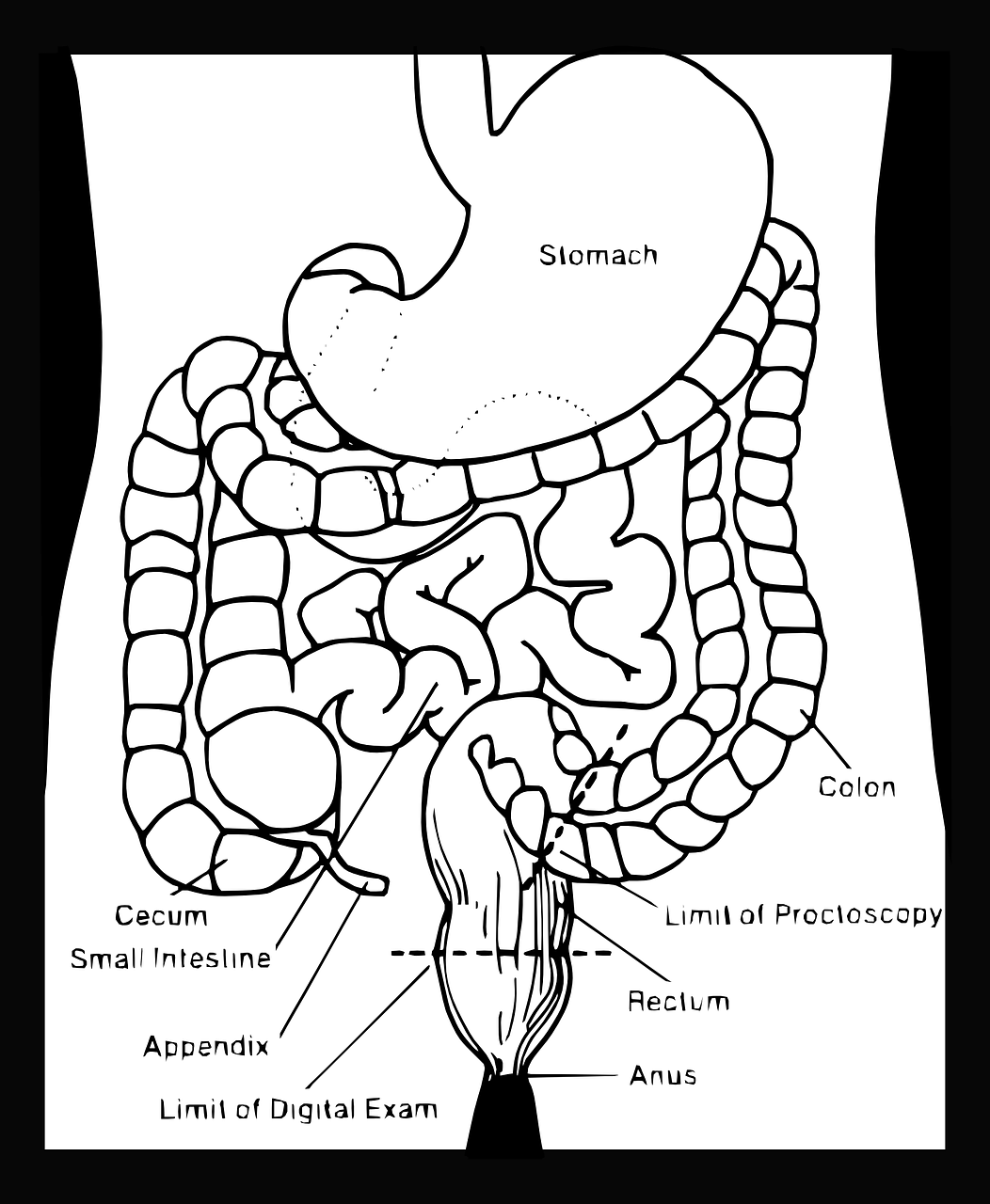

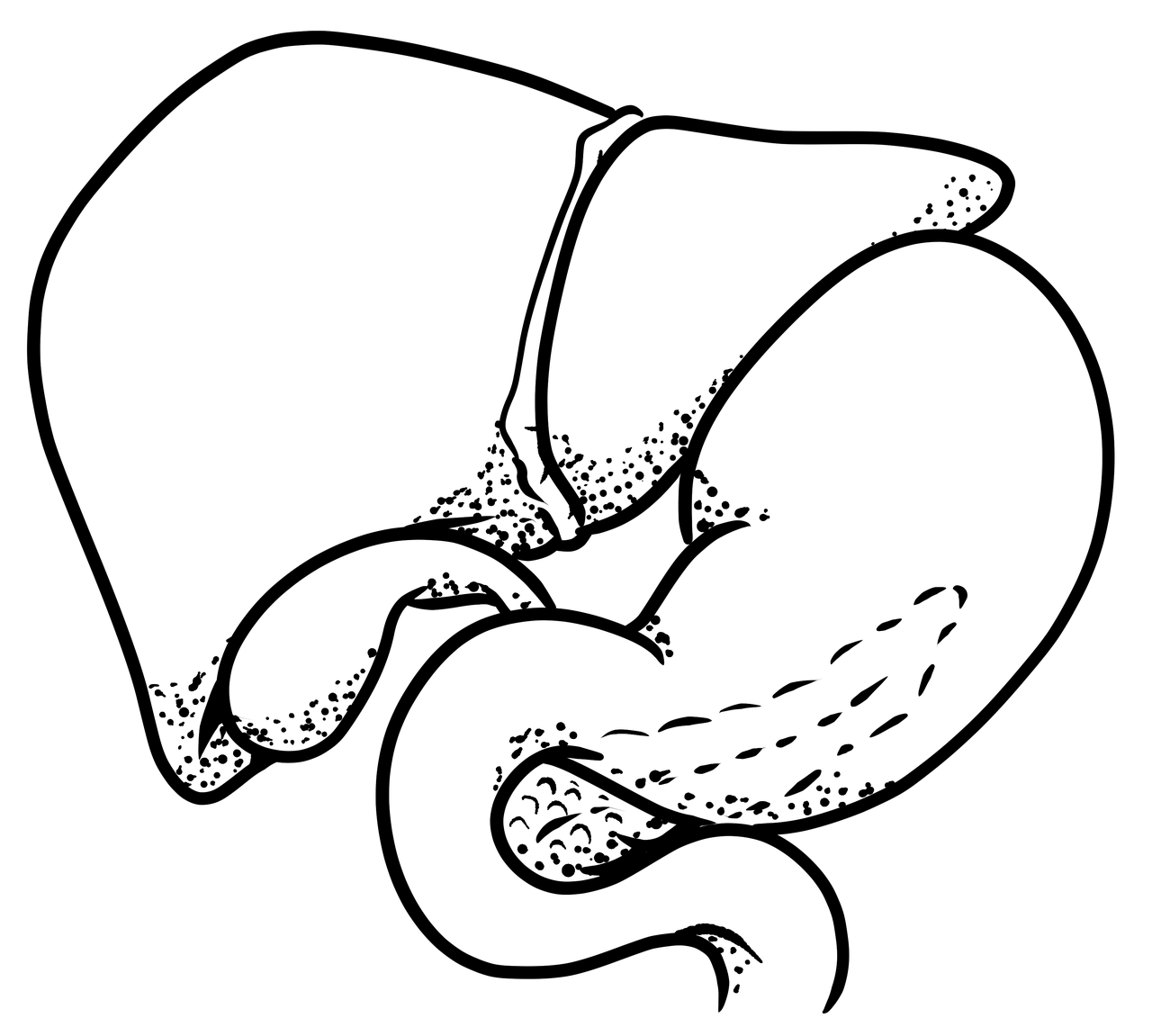

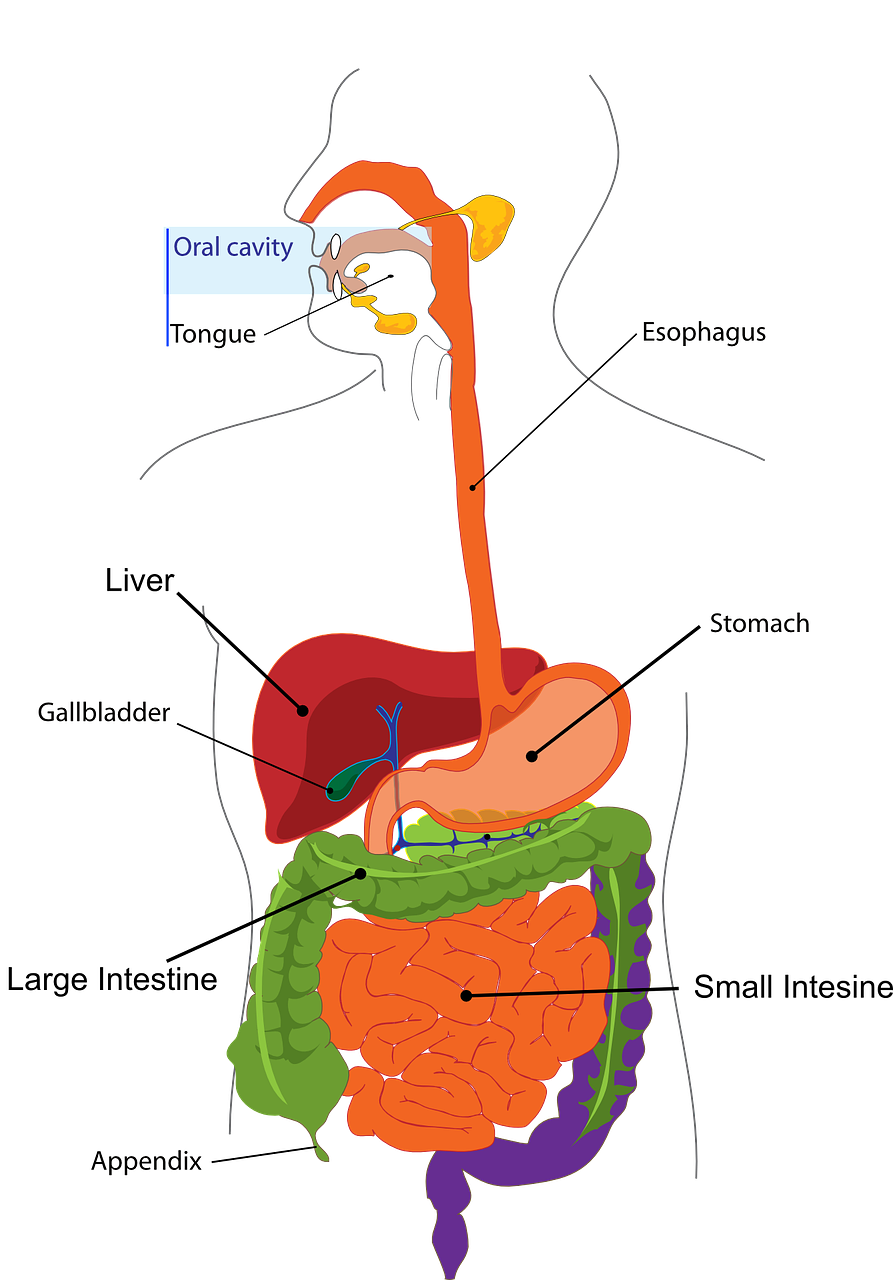

Die Gallenblase speichert die von der Leber produzierte Galle und gibt sie bei Nahrungsaufnahme in den Dünndarm ab, um Fette zu verdauen. Während des Fastens entfällt dieser geregelte Signalmechanismus, wodurch die Galle länger in der Gallenblase verbleibt. Dies führt zu einer zunehmenden Konzentration des Gallensekrets, was wiederum die Bildung von Gallensteinen fördert.

Bedeutung der Gallenkonzentration und Gallensteinbildung

Normalerweise wird Galle nach der Nahrungsaufnahme ausgeschüttet und regelmäßig durch die Gallenblase transportiert. Während des Fastens bleibt die Gallenblase oft leer und die Galle kann sich durch den fehlenden Transport zähflüssig und kristallin anreichern. Diese Stagnation führt zur Bildung kleiner Kristalle, aus denen sich größere Gallensteine entwickeln können. Besonders bei längerem Fasten über mehrere Tage steigt das Risiko weiter an.

Weitere Wirkungen des Fastens auf die Gallenblasenfunktion

Fasten verändert zudem die Motorik der Gallenblase. Die verminderte Ausschüttung von Hormonen wie Cholecystokinin (CCK) sorgt für eine geringere Kontraktion der Gallenblase, wodurch der Transport der Galle weiter eingeschränkt wird. Dies verstärkt den Effekt der Gallestauung und trägt zur Entstehung von Gallensteinen bei.

- Verminderte Gallenblasen-Kontraktion durch verminderte CCK-Ausschüttung

- Verlängerte Gallenstauung und Konzentration der Galle

- Erhöhte Kristallbildung infolge der gestörten Gallenflüssigkeit

- Steigerung des Risikos für Gallenblasenentzündungen

Gerade Unternehmen wie STADA, Teva oder Merck bieten Therapien an, die auf die Regulierung der Gallenzusammensetzung abzielen, um die Beschwerden bei Patienten mit Gallenblasenproblemen zu lindern.

| Faktoren während des Fastens | Auswirkung auf die Gallenblase |

|---|---|

| Geringe Nahrungsaufnahme | Weniger Gallenfreisetzung, längere Verweildauer der Galle |

| Verminderte CCK-Hormonausschüttung | Geringere Gallenblasen-Kontraktion, Stauung |

| Veränderte Gallenzusammensetzung | Anreicherung cholesterinhaltiger Kristalle |

| Längeres Fasten (mehrere Tage) | Höheres Risiko für Gallengries und Steine |

Risikogruppen und begünstigende Faktoren bei Fastenden für Gallenblasenprobleme

Das Risiko, unter Fastenbedingungen Gallenblasenprobleme zu entwickeln, ist nicht für alle Menschen gleich. Verschiedene individuelle Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Gallensteinbildung und damit verbundenen Beschwerden.

Geschlechtsspezifische Unterschiede und hormonelle Einflüsse

Frauen sind nachweislich häufiger betroffen als Männer, was vor allem mit hormonellen Einflüssen zusammenhängt. Schwangerschaft, die Einnahme der Antibabypille oder einer Hormonersatztherapie führen zu erhöhten Östrogenspiegeln, die die Cholesterinaufnahme in der Galle beeinflussen und somit das Risiko für Gallensteine erhöhen. Das trifft besonders auf Frauen zu, die neben dem Fasten auch diese hormonellen Faktoren erleben.

Übergewicht, Stoffwechselstörungen und genetische Prädisposition

Übergewicht, wie von Firmen wie Bayer im Zusammenhang mit metabolischem Syndrom thematisiert, spielt eine zentrale Rolle. Übergewichtige Menschen, insbesondere Frauen, entwickeln häufiger Gallensteine. Schnell abnehmende Personen, etwa nach chirurgischem Eingriffen oder mit radikalen Diäten, sind ebenfalls gefährdet, da eine rasche Gewichtsreduktion die Gallenkonzentration verändert und Gallensteine begünstigt.

- Frauen mit erhöhter Östrogenproduktion

- Übergewichtige Menschen und metabolisches Syndrom

- Menschen mit Familienschädigung oder genetischer Veranlagung

- Diabetiker und Personen mit Insulinresistenz

| Risikofaktor | Besonders betroffen | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Geschlecht (Frauen) | Höheres Risiko | Hormonelle Einflüsse (Östrogen) |

| Übergewicht | Frauen häufiger betroffen | Fördert Cholesterinstau in der Galle |

| Schnelle Gewichtsabnahme | Fastende, postoperative Patienten | Verminderte Gallenflussrate |

| Genetische Faktoren | Familienanamnese | Erhöhtes Risiko für Steinbildung |

Ernährung und Lebensstil: Prävention von Gallenblasenproblemen bei Fastenden

Die Vermeidung von Gallenblasenproblemen bei Fastenpraktiken hängt stark von der Ernährung und allgemeinen Lebensweise ab. Vielfältige Studien und Empfehlungen von Experten verorten den Ursprung vieler Gallenprobleme in einer ungünstigen Ernährung und Bewegungsmangel.

Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung von Gallensteinen

Um die Entstehung von Gallensteinen zu verhindern, sollten Fastende bestimmte Ernährungsmuster beachten:

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, bevorzugt Wasser und ungesüßte Kräutertees

- Reichlich Ballaststoffe aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten und Obst

- Regelmäßiger Verzehr von Omega-3-reichen Lebensmitteln wie Fisch, Lein- oder Olivenöl

- Reduktion raffinierter Kohlenhydrate und Zucker

- Vermeidung gesättigter und industriell gehärteter Transfette

- Langsame und kontrollierte Gewichtsabnahme statt radikaler Diäten

Gesundheitsunternehmen wie Novartis und Fresenius fördern über ihre Informationskampagnen auch aktive Lebensweise und Ernährungsumstellung als präventive Maßnahme gegen Gallenerkrankungen.

| Ernährungsfaktor | Empfehlung | Begründung |

|---|---|---|

| Flüssigkeitszufuhr | Mindestens 1,5 bis 2 Liter täglich | Verhindert Gallenstau |

| Ballaststoffe | Reichlich aus Gemüse und Vollkorn | Fördert Verdauung und Gallenausscheidung |

| Omega-3-Fettsäuren | Fisch, Olivenöl, Leinöl | Reduziert Cholesterinspiegel in Galle |

| Zucker und Weißmehl | Reduce drastisch | Verhindert Gallensteinbildung |

| Gesättigte Fette und Transfette | Vermeiden | Verringert Gallenkonzentrierung |

Moderne Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten bei Fasten-induzierten Gallenblasenproblemen

Gallenblasenprobleme durch Fasten können sich von harmlosen Beschwerden bis hin zu potentiell lebensbedrohlichen Komplikationen entwickeln. Die frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um schwerwiegende Folgen zu verhindern. Moderne Verfahren von Herstellern wie Dr. Wolff oder Heidelberg Pharma unterstützen Ärzte dabei, Gallensteine und deren Komplikationen präzise zu identifizieren.

Diagnostische Verfahren

- Ultraschalluntersuchung (Sonographie): Standardmethode zur Erkennung von Gallensteinen ohne Belastung des Körpers.

- Computertomographie (CT): Zur Darstellung von Gallengängen und eventuellen Komplikationen.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Besonders für die Darstellung von Weichteilen und Gallengängen geeignet.

- Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP): Diagnostik und therapeutische Möglichkeit, z. B. Entfernung von Steinen aus den Gallengängen.

- Blutuntersuchungen: Hinweise auf Entzündungen oder Infektionen.

Behandlungsmöglichkeiten

- Medikamentöse Therapie: Einsatz von Gallensäurepräparaten, um kleine Steine aufzulösen. Produkte von STADA oder Teva werden häufig verwendet.

- Operation: Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) bei symptomatischen Gallensteinen und Komplikationen.

- Minimal-invasive Eingriffe: Endoskopische Steinentfernung oder Stoßwellentherapie.

- Ernährungsumstellung und Prävention: Reduktion weiterer Steinbildung durch angepasste Ernährung und Bewegung.

| Diagnostik | Behandlung |

|---|---|

| Ultraschall | Medikamentöse Steinauflösung |

| CT/MRT | Operative Entfernung |

| ERCP | Endoskopische Entfernung |

| Bluttests | Lifestyle-Anpassungen |

Auswirkungen von Fasten auf die Gallengesundheit im Kontext moderner medizinischer Forschung

Aktuelle Forschungsansätze internationaler Pharmaunternehmen wie Novartis, Merck oder Fresenius untersuchen zunehmend die komplexen Zusammenhänge zwischen Fasten, Gallengesundheit und Stoffwechselveränderungen. Diese Studien verbessern das Verständnis der Gallensteinentstehung und eröffnen neue Perspektiven für Prävention und Therapie.

Neue Erkenntnisse aus Studien zum Intervallfasten und Gallensteinen

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass intermittierendes Fasten mit stark reduzierter Kalorienzufuhr das Risiko für symptomatische Gallensteine verdreifachen kann im Vergleich zu moderater Kalorienreduktion. Dabei bewirken Hungerphasen eine längere Gallenmädigkeit und eine verstärkte Kristallbildung. Die Forschung legt nahe, dass eine schrittweise Einführung des Fastens und eine ausgewogene Ernährung mögliche Risiken mindern können.

Potenziale zur Verbesserung der Gallengesundheit

Die Kombination aus gezielter Ernährung, körperlicher Aktivität und medizinischer Begleitung bei Fastenpraktiken wird zunehmend als Schlüssel gesehen, um unerwünschte Gallenerkrankungen zu verhindern. Unternehmen wie Bayer und Boehringer Ingelheim investieren in Forschungsprojekte, die personalisierte Maßnahmen zur Gallenblasengesundheit entwickeln, um individuelle Risiken zu minimieren.

- Schonende Fastenmethoden mit langsamer Kalorienreduktion

- Ernährungspläne zur Unterstützung der Gallensekretion

- Therapeutische Unterstützung durch pharmazeutische Innovationen

- Integration von körperlicher Bewegung zur Gallenzirkulation

| Forschungsfokus | Erwartete Ergebnisse |

|---|---|

| Kalorienreduktion und Fastenmethoden | Verminderung des Gallensteinrisikos |

| Präventive Ernährungskonzepte | Optimierung der Gallenzusammensetzung |

| Pharmazeutische Therapieentwicklung | Effektivere Medikation bei Steinauflösung |

| Lebensstilinterventionen | Verbesserung der Gallenzirkulation |

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Gallenblasenproblemen beim Fasten

- Warum kommt es bei Fastenden häufiger zu Gallensteinen?

Beim Fasten bleibt die Galle länger in der Gallenblase, was zu einer erhöhten Konzentration und Kristallbildung führen kann, die Gallensteine begünstigt. - Welche Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Gallensteine während des Fastens?

Hormonelle Veränderungen, Übergewicht, schnelle Gewichtsabnahme und genetische Veranlagung gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren. - Wie kann man Gallenblasenprobleme beim Fasten vorbeugen?

Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Flüssigkeit, Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren sowie regelmäßige Bewegung reduzieren das Risiko. - Welche diagnostischen Methoden gibt es für Gallensteine?

Ultraschall, MRT, CT, ERCP und Bluttests ermöglichen eine gezielte Diagnose und helfen bei der Behandlungsplanung. - Welche Behandlungsoptionen stehen zur Verfügung, wenn Gallensteine beim Fasten auftreten?

Medikamentöse Auflösung, operative Entfernung der Gallenblase, minimal-invasive Eingriffe und Lebensstiländerungen sind mögliche Therapien.